|

清晨七点,湘西怀化。薄雾还未散尽,一位看医者已端坐在诊室。她指尖轻捻银针,眉目低垂,神情专注如入禅定。中草药的清香在空气中缓缓流淌,与窗外渐起的车水马龙声彼此交织,却惊不破这一室宁静。

她是谢玉兰,75岁,在一方中医科诊室里,已度过了五十四年。 五十四年,十万次诊疗,岁月染白了她的发,却从未改变她指尖的温度和那句朴素如药香的话:“能多治一个人,就多一份心安。” 而许多人不知道的是,这位被患者亲切称为“谢老”的女中医,还有让她牵挂一生的身份,为人妻,为人母,一位为了患者常常默默承受分离的妻子与母亲。

一、四地相隔,一心坚守:一位母亲的付出与牵挂 1970年,年轻的谢玉兰走进洪江市中医院,拜师当地名医向培福先生,开始了她的中医之路。那时的她,眼神清澈,对未来充满憧憬。她不曾料到,人生的考验不仅仅来自博大精深的中医典籍,更来自日后家庭与事业间那道需要不断平衡的界线。 数年后,她结婚生子。1978年,女儿出生;1981年,儿子降临。新生命的到来带来喜悦,也带来了现实的艰难抉择。丈夫是铁路公安,常年奔波在各条线路上,一年到头难回几次家。养儿育女的重担,几乎全压在她一人肩上。

为了不耽误治病救人,她做出了一个艰难的决定:将女儿送到姨妈家抚养,将儿子送去奶奶家照顾。一家四口,分居四地。 “那时候通讯不便,打一通电话要转好几个接线员,费用也高,孩子爸又是铁路公安,常年跟着货车跑”谢玉兰回忆道,声音平静却带着岁月的痕迹,“每次孩子在电话那头哭,我就在这头抹眼泪。挂掉电话,擦干眼泪,还得去查房,还有病人在等着。”

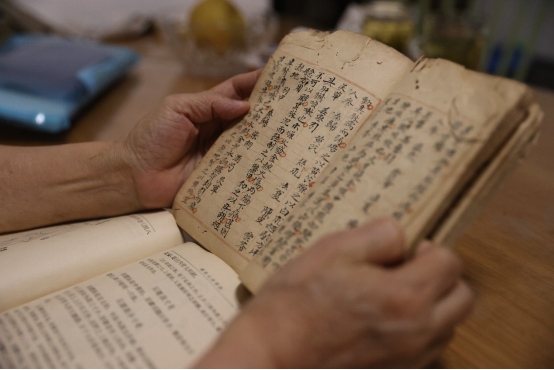

于是,医院的值班室成了她最常驻的“家”,诊桌旁的饭盒、深夜亮着的灯、枕边的中医古籍,成了她那些年最沉默却也最忠实的陪伴。她将对儿女的思念与牵挂,默默融进了药里,写进了方中,扎入了针下。 二、灯下青囊,纸上经纬:她这样“炼”成一位名医 生活的不易并未磨损她求知的热情,反而让她更加专注于医学的世界。师傅向培福先生不仅医术精湛,医德更为人称道,他倾囊相授的不仅是家传药方,更是“医者仁心”的信念。谢玉兰的外祖父也是当地有名的中医,留下不少宝贵验方。承袭两家之长的她,深知责任重大。

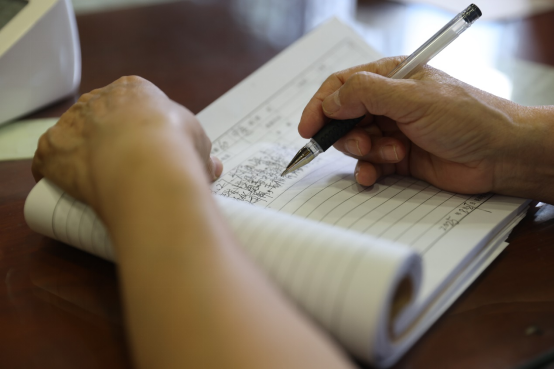

每天料理完繁忙的临床工作,夜深人静时,她便埋首于灯下。那些师傅赠予的泛黄古籍,页脚被摩挲得起了毛边,字里行间布满了她细细密密的批注。她一边临床实践,一边总结思考,写下了大量的医案笔记,她说这也是日后留给儿子的最好的礼物。

1984年,她以优异的成绩争取到了进入湖南省中医学院针灸医师提高班深造的机会。期间,她撰写的《针刺绝骨穴治偏头痛病38例小结》因其显著的临床价值获得认可,多篇学术论文被收入《百病中医针灸疗法》专著。这些成就,并未让她止步,她将祖传秘方与现代医学知识相融合,不断创新,逐步形成了自己的诊疗体系: 祖传外敷秘方融合现代创伤修复理念,在治疗烧烫伤方面取得突破性成效,显著抑制瘢痕增生,促进皮肤再生; 独创“针灸+挑治”综合疗法,结合传统技艺与现代解剖学知识,有效缩短面神经麻痹(面瘫)的恢复周期; 活化古法“龙骨灸”,在腰椎间盘突出、坐骨神经痛等痹症治疗中展现独特优势; 针灸止痛结合挑治术,有效阻断带状疱疹后遗神经痛,帮助患者摆脱止痛药依赖; 精研绝骨穴针法,为中风偏瘫患者的康复带来显著希望。 她说:“中医就像一株深山里的草药,看起来安静平凡,它的根却扎得极深,蕴藏着无穷的能量。我们要做的,就是不断挖掘,让它更好地造福于人。”

三、银针之下,是她为万千家庭点亮的灯 精湛的医术最终要通过疗效来印证。经年累月,找谢玉兰看病的人越来越多,其中不乏许多辗转多地、久治不愈的疑难杂症患者。她的诊室,成了许多人希望的港湾,也发生了无数温暖的故事: 烫伤少女的裙子之约 一位花季少女因意外导致深二度烫伤,皮肤溃烂,多家医院均断言会留下永久性瘢痕。女孩哭着问:“谢医生,我以后还能穿裙子吗?”谢玉兰仔细地为她检查伤口,然后取出祖传四代的外敷秘方,亲自调药、敷贴。她像对待自己的孩子一样,每日细心观察换药。一段时间后,女孩的创伤逐渐愈合,受损皮肤惊人地再生,汗毛重新长出,瘢痕增生得到极大抑制。女孩终于如愿以偿,在夏天穿上了心爱的裙子。 新娘的面瘫七日 一位准新娘在婚礼前夕突发面瘫,口眼歪斜,心急如焚,甚至想取消婚礼。谢玉兰采用独创的“针灸+挑治”疗法,精准取穴,轻柔挑治。经过短短七天的集中治疗,新娘的面部功能得到有效恢复,最终带着灿烂的笑容如期走上了红毯。事后,她给谢玉兰寄来了婚礼照片,背面写着:“谢医生,谢谢您,挽救了我的幸福时刻。” 绝望中的“心安” 一位被疑难性血小板减少症困扰多年的患者,辗转全国各大医院,耗费巨资却收效甚微,几乎陷入绝望。经人介绍找到谢玉兰后,谢医生通过中医辨证施治,为其量身定制中药方剂进行系统调理。数月之后,患者的关键指标趋于稳定,身体状况获得根本改善。患者感慨道:“跑了那么多大医院,心一直是悬着的。只有在谢医生这里,我找到了真正的‘心安’。” 阻断缠人神经痛 带状疱疹虽愈,但剧烈的后遗神经痛却让一位老人夜不能寐,苦不堪言。谢玉兰运用针灸止痛结合挑治术,旨在阻断异常的痛觉传导,疏通局部瘀堵的经络。经过治疗,患者的疼痛得到有效且持久的缓解,生活质量大幅提升。 古法灸疗腰疾 一位深受腰椎间盘突出伴坐骨神经痛折磨的患者,活动严重受限。谢玉兰为其施以古法“龙骨灸”,借助灸火的温和热力与药物的双重作用,温通经脉,散寒除湿,纠正腰椎失衡。患者疼痛明显减轻,功能活动得以恢复。 这些病例,仅仅是谢玉兰五十四年行医生涯中的微小缩影。她说:“我治的不是病,是生病的人。医者手上是技术,心里装的得是人。”她的诊室墙壁上,很少看到锦旗,可她的诊桌抽屉里,却常备着一些她自费购买的药材,那是为经济困难的患者悄悄准备的“心意”。 四、而今银针未冷,青丝成雪:家的温暖与医脉的延续 时光荏苒,当年那个在家庭与患者间奔波忙碌的母亲,如今已75岁高龄。岁月的风霜染白了她的青丝,却未曾磨灭她眼中的光。 如今,女儿早已成家立业,理解了母亲当年的付出与坚守。儿子更是追随母亲的脚步,不仅继承了母亲的医术,更成为了她得力的助理医师,日日相伴左右,抄方学习,管理病案,协助诊疗。那位常年奔波在铁路上的丈夫,也已退休归来,陪在她身边,帮她整理医案,照料起居。 那个曾经分居四地的家,在历经了岁月的漫长跋涉后,终于在时光的彼岸温暖地重聚。儿子动情地说:“我妈医技医术在我们怀化当地是很牛逼的,除了出诊看病,就是回家看医书精进医术,没有其他多余的社交,邻居都不认识几个。我妈这辈子,就像一味甘草——性平味甘,能调和百药,治病救人;也调和了我们这个家,让我们始终心连着心。” 而谢玉兰,依然坚持每天出诊。她说:“患者的需要,就是我坚持的理由。”清晨的那盏灯依旧准时亮起,中草药的香气依旧袅袅弥漫,她捻针的手指依旧稳定而温暖。那些她治愈的烫伤、抚平的面容、缓解的疼痛、挽回的人生期盼,早已如同百草之香,渗入时光的脉络,凝结成一本无声却厚重的“生命医案”。 五、结语:大医精诚,温柔力量 谢玉兰用五十四年的坚守,告诉我们这样一个故事:一个女性的世界,可以很小——小到日夜牵挂的孩子与家;也可以很大——大至十万次生命的托付、千百个家庭的安康。 她从未自诩“伟大”,只是用半个多世纪的时光,心无旁骛地做好了两件事:做一个恪尽职守、精益求精的医者,和一个尽力而为、温柔坚韧的母亲。 她让我们看到,女性的力量,从来不是天生的“无所不能”,而是在付出中淬炼出的“甘愿”与“坚持”;职业的高度,也并非总与显赫的头衔和奖项划等号,更在于——择一事,终一生,用全部的热爱与执着,把一件事做到极致,惠泽于人。 谢玉兰,就像一株生长在中医沃土之上的茯苓,低调、温厚,其貌不扬,却蕴藏着疗愈疾苦与抚慰人心的深厚力量。 五十四年,十万次握手。 银针是她书写生命的笔,仁心是她永不褪色的墨。 而她本人,已是中医世界里一首温润而坚韧的诗。(蒋小懒 吴小兵) |