|

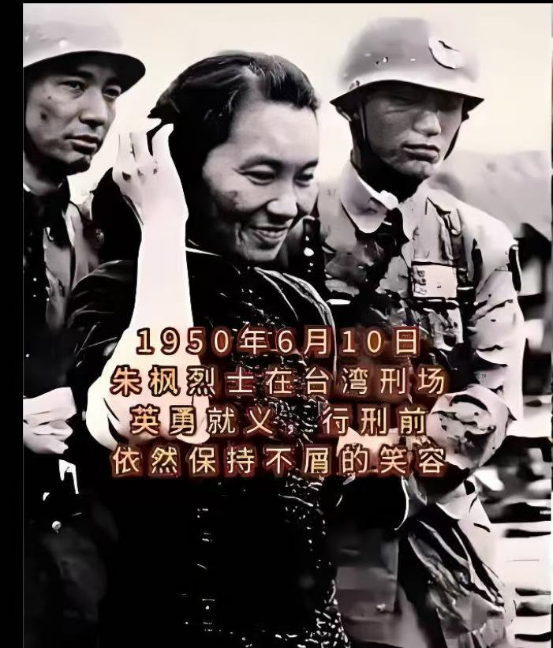

中国女性革命者的沉默荣耀 近日热播的谍战剧《沉默的荣耀》开播。该剧呈现1949年至1950年间吴石、朱枫、陈宝仓、聂曦等烈士真实潜伏事迹,揭秘隐蔽战线斗争细节。 当镜头聚焦于中共在台湾隐蔽战线展开的生死博弈——台北马场町刑场的那一天,无数观众为屏幕上身着淡蓝碎花旗袍的女子红了眼眶。她高呼中国共产党万岁口号中,饮弹七颗,光荣牺牲——这不是虚构的谍战角色,而是用生命践行信仰的真实烈士朱枫。当她在台湾被捕后,吞下二两多金子自尽时,连蒋介石都特意下令:“必须救活她,以最高礼遇优待。 ”然而这一切,都始于最信任之人的背叛。 这段艺术化的叙事,恰如一面棱镜,折射出一段真实而壮阔的历史:1949年台北基隆港的暮色中,一封加密电报穿透重重封锁发往上海,发报人代号“吴石”,接收者是我党隐蔽战线核心力量;而电波的另一端,连接着一位曾在上海街头乔装传递情报的“富商太太”,一位在莫斯科中山大学淬炼信仰的“红色女特工”,更连接着中国早期妇女运动的先驱。 当大家循着电波回溯,会发现这条隐秘战线的光芒,始终由三位女性共同点燃:朱枫从富家千金到红色信使的蜕变,始于同学兼引路人陈修良的召唤;陈修良从激进学生到“红色女特工”的成长,根植于向警予点燃的信仰火种;而向警予作为中国共产党的唯一女创始人、早期妇女运动的领袖,以思想的光芒照亮了两位后继者的革命道路。 她们仨的故事,是一曲关于信仰传承的壮歌,更是一部镌刻在电波与密码本里的中国革命精神史诗。

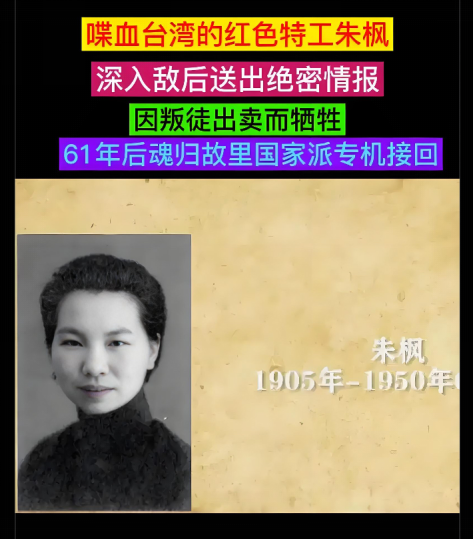

朱枫(1905年11月22日—1950年6月10日),浙江镇海人,中国共产党隐蔽战线的杰出英雄。1921年,入宁波女子师范学校。1925年,五卅惨案发生后,朱枫与同窗好友陈修良一起带头参加游行示威等反帝爱国活动。1945年经过组织批准,朱枫加入中国共产党,后调到情报战线,在上海、香港做地下工作。新中国成立后,经华东局派往台湾执行秘密任务,完成了多项重大工作任务。1950年2月,因叛徒告密追捕,同年6月10日在台北壮烈就义。同时遇害的还有吴石将军、聂曦上校、陈宝仓中将。1950年7月,批准为革命烈士。 历史长河中的序章:从宁波女师到觉醒起点 (一)谍战剧原型:朱枫的起点与陈修良的身影 故事要从1926年的宁波女子师范学校说起。这座位于浙东沿海的学府,是当时宁波地区新思想的汇聚地。浙江镇海的富家千金朱枫(原名贻荫,后改名谌之),在这里度过了影响其一生的求学时光。她出身商贾之家,本可安享优渥生活,却因学校里那位总是抱着《新青年》讨论时局的同窗——陈修良,打开了看向更广阔世界的大门。 陈修良是土生土长的宁波人,比朱枫小两岁,却因天资聪颖、勤奋好学,在1922年以第一名的成绩考入宁波女子师范学校。入学后,她凭借出色的组织能力和进步思想,担任班长一职。“五卅”运动爆发后,全国反帝爱国浪潮汹涌,陈修良在校园里发起倡议:“我们不能只做旁观者!”她组织同学成立女师学生自治会,并当选会长兼宁波学生联合会代表,带领大家上街查禁日货、演讲宣传。她的行动触动了旧势力的神经,学校当局以“赤色分子”罪名将她开除。但这位“学霸”并未被打倒,转而考入浙江省立女子中学,并于1925年以优异成绩毕业。 1926年,大革命高潮迭起。21岁的朱枫从宁波女子师范毕业后,在陈修良的邀请下前往上海。在上海,陈修良不仅介绍朱枫认识了大书法家沙孟海(这段缘分后来为朱枫的情报工作提供了意外助力),更带她走进了进步刊物的世界——她们一起读《向导》,讨论“妇女解放”与“阶级斗争”的关系,讨论“国家兴亡,匹妇有责”的深意。这些对话,如同种子般埋在了朱枫心中。

(二)陈修良的早期革命轨迹:遇见向警予 在上海短暂停留后,陈修良的脚步并未停歇。1926年,经沙文汉安排,她进入由共产党人创办的上海国民大学深造。在这里,她遇到了生命中另一个重要的贵人——向警予。当时向警予是中国共产党早期妇女运动的领袖,以饱满的爱国主义情怀和卓越的领导能力闻名。在向警予的课堂上,陈修良第一次系统学习了“妇女解放与阶级解放同步”的理论;在课后讨论中,向警予指着窗外的纱厂烟囱说:“你看那些女工,每天工作12小时却吃不饱饭,我们的革命,就是要让她们挺直腰杆!” 在向警予爱国主义情怀的指引下,陈修良很快便投入到革命的具体工作之中。从国民大学毕业后,她先是广东省共青团宣传部委员兼团省委机关报《少年先锋》担任编辑,通过文字传播革命思想;紧接着负责上海地下情报搜集工作,在租界林立的上海滩,她乔装成家庭教师、绸缎庄伙计,深入街头巷尾收集情报。经过多年的历练,陈修良的革命斗争经验日趋成熟。 1927年5月,在向警予的亲自介绍下,陈修良顺利加入了中国共产党。宣誓仪式上,向警予握着她的手说:“修良,记住,革命者的笔杆子和枪杆子同样重要。”此后两年,陈修良先后辗转上海、南京、重庆、武汉等地,在策反国民党高级军官反蒋、营救党内民主人士方面做出了重大贡献。她曾巧妙利用国民党内部矛盾,说服一位师长弃暗投明;也曾冒着生命危险,将一位被捕的省委书记安全转移出城。 然而,随着她频繁出入白区管辖区,反常行动引起了上海法租界巡捕房的注意。国民党军统特务联合上海情报站展开地毯式搜捕,陈修良的地下工作受到严重阻碍。一次,她在传递情报时险些被特务盯上,多亏一位黄包车夫掩护才侥幸脱身。在向警予的言传身教下,她更加坚定了革命信念——向警予曾对她说:“越是危险,越要冷静;越是困难,越要相信群众。” 1930年,陈修良从苏联莫斯科中国劳动者共产主义大学毕业回国,投身于秘密战线工作。在莫斯科期间,她参加了特工集训的户外演习,学习无线电通讯、密码破译、野外生存等技能。这些特殊经历让她受益匪浅——回国后,她在收集秘密情报、破解无档密令方面做了大量工作,能够通过细微的线索还原关键信息,通过无规律的符号解读隐藏指令。经过系统的学习,陈修良在展开地下工作上得到了很大提升。 在莫斯科停留期间,她还深入学习了革命理论与地下工作技巧。1930年,陈修良与沙文汉一同前往南京。此前在与向警予共同工作期间,陈修良不仅深入学习了革命理论,更重要的是掌握了地下工作的基本技能:如何在险恶的环境中保护自己,如何与同志们保持秘密联系,以及如何在复杂多变的局势中做出精准判断。 1928年,向警予不幸牺牲,这一消息给陈修良带来巨大冲击。她悲痛万分,也真正认识到了革命的不易。但向警予的牺牲没有吓退她,反而让她在工作中更加小心谨慎,一切以保存自己、完成任务为第一目标。她常对同志们说:“警予姐用生命教会我们,革命不是蛮干,而是智慧与勇气的结合。” 朱枫:从富家千金到红色信使的觉醒 1926年的上海,对朱枫而言是从“闺阁千金”到“革命青年”的转折点。在陈修良的引领下,她不再满足于富足却封闭的生活。当“五卅”运动的标语贴满街头,当陈修良带着她穿梭于工人夜校与集会现场,朱枫逐渐明白:所谓“女子出路”,从来不是依附于他人的安稳,而是与国家命运同频共振的担当。 初到上海,朱枫在陈修良的安排下,进入一家进步书店工作。书店是地下党活动的联络点之一,朱枫在这里接触到大量进步书籍和革命青年。她协助整理书目,从中阅读了《共产党宣言》《国家与革命》等经典著作,思想逐渐从“女子解放”的个体诉求,升华为“民族解放”的集体使命。1931年“九一八”事变后,朱枫卖掉陪嫁的首饰资助东北抗日义勇军。她将金银首饰兑换成现金,通过地下党渠道送往抗日前线,并参与组织上海妇女界抗日募捐活动。在一次募捐演讲中,她站在台上激动地说:“我们女子虽不能扛枪上战场,但可以用双手支援前方将士!” 1937年全面抗战爆发,朱枫经陈修良介绍前往武汉。在这里,陈修良再次成为她的引路人——“枫妹,做情报工作要胆大心细,更要记住为什么出发。”这句话伴随朱枫走过十二年隐蔽战线生涯:在香港采购药品时,她乔装成药材商,与药铺老板周旋,巧妙避开日军检查,将急需的盘尼西林、磺胺等药品运往根据地;在上海护送同志时,她化身阔太太,乘坐黄包车穿过日军哨卡,利用自己的身份掩护同志安全转移;在浙江乡村传递密电时,她假扮教书先生,将情报藏在学生的课本夹层中,确保信息不被敌人截获。1945年,她加入中国共产党,在入党申请书里写道:“是陈修良同志让我明白,个人的命运必须与国家的命运紧紧相连。” 1949年,当组织需要有人潜入台湾获取军事情报时,已为人母的朱枫没有丝毫犹豫。她知道,这是陈修良和无数同志用生命铺就的道路,更是向警予当年点燃的信仰之火的延续。11月,她带着女儿临别时的照片登上前往台湾的轮船,从此再未归来——但那封从台北发往上海的加密电报,那枚贴身藏着的列宁胸章,永远镌刻着她的忠诚。 陈修良:从激进学生到“红色女特工”的信仰传承 1930年从莫斯科回国后,陈修良化名“李敏”,以上海女教师的身份为掩护,在霞飞路的公寓里建立秘密联络点。她教会同志用明矾水写密信,在咖啡馆传递情报时故意将密码本夹在《申报》里。1937年淞沪会战期间,她冒险穿越日军封锁线,将标注着日军防御工事的地图送到新四军手中。叶挺将军握着她的手说:“这份情报救了三千战士。”她却轻声说:“这是向警予同志教我的——革命者要为大多数人谋幸福。”

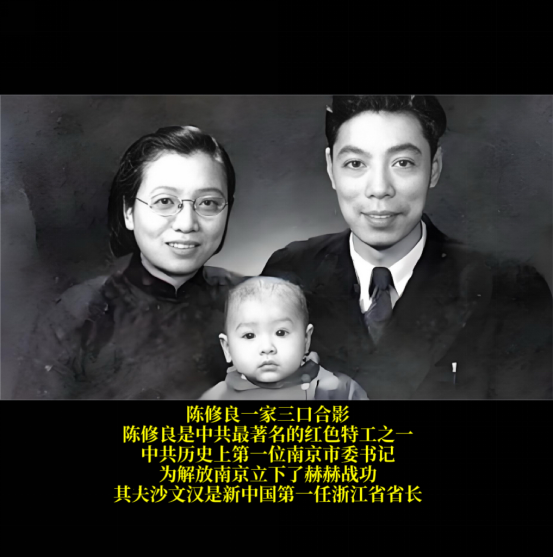

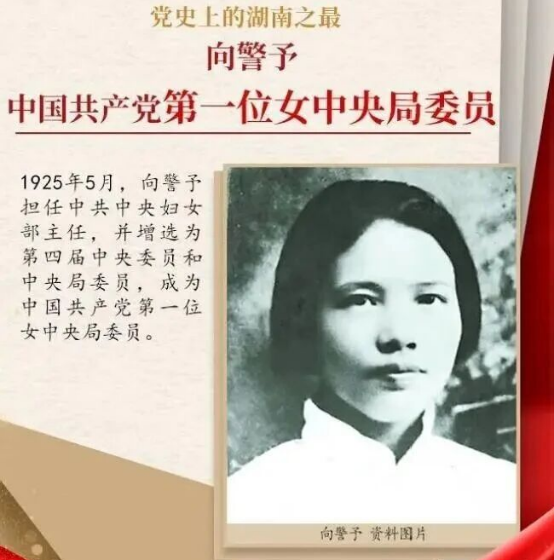

陈修良(1907年—1998年),1922年进宁波女子师范读书。向警予的秘书,中共最著名的红色特工之一。抗战胜利后,陈修良组建中共南京市委,并担任南京市委书记,是我党历史上的第一位大城市的女市委书记,为解放南京立下了赫赫战功。建国后,担任上海市委组织部副部长、浙江省委宣传部长、全国妇联华东区工作委员会副主任、全国妇联第二届执委等职务。1983年1月,调任上海社会科学院党委顾问、研究员。1988年离休。在耄耋之年笔耕不辍,她抱病写下一百多万字关于党史的重要文章,为曾遭到不公正待遇的同志平反做了许多工作。 1946年,陈修良被派往南京,担任中共南京市委书记(地下)。在这里,她再次遇到已成为情报工作者的朱枫。每当朱枫遇到关键抉择,陈修良总会提及向警予的话:“我们不仅要解放妇女,更要解放全中国的劳苦大众。”1949年,当组织决定派朱枫前往台湾执行任务时,陈修良亲自为她准备电台密码本,反复叮嘱:“枫妹,记住,你的背后是千万同志的生命,是新中国成立的希望。”朱枫出发前,两人最后一次见面,陈修良塞给她一枚小小的列宁胸章:“带着它,就像带着我和警予姐的祝福。” 在南京的地下工作中,陈修良建立了庞大的情报网络。她利用教师身份作掩护,深入国民党高层社交圈,获取了大量机密情报。同时,她注重团结各方力量,团结进步学生、民主人士和爱国商人,共同为革命事业贡献力量。她常对同志们说:“革命不是一个人的战斗,我们要团结一切可以团结的力量。” 向警予:信仰之火的源头与精神灯塔 1895年出生于湖南溆浦的向警予,自幼便展现出非凡的反抗精神。在祖父的支持下,她读《民报》、看《女子世界》,15岁创办溆浦女校时提出“自治心、公共心”的校训,带领学生走上街头宣传“男女平等”。1919年赴法勤工俭学期间,她在蒙达尔纪女校的阁楼里与蔡和森等人讨论“中国革命道路”,提出“妇女解放与阶级解放同步”的著名论断——这一思想后来成为中国共产党妇女工作的核心纲领。

1922年,向警予回国后成为中共中央首任妇女部部长。她不仅介绍陈修良入党,更通过言传身教教会她“革命者的责任”:“修良,我们不仅要解放妇女,更要解放全中国的劳苦大众。”1928年5月1日,湖北汉口余记里刑场的黎明,向警予拖着沉重的镣铐,沿途向群众演讲:“我是中国共产党党员向警予!反动派要杀死我,可革命者是杀不完的!”她牺牲时年仅33岁,却用生命点燃了陈修良和朱枫的信仰之火。 向警予的思想和精神,如同璀璨的星辰,照亮了陈修良和朱枫的革命道路。她对妇女解放与阶级解放同步的深刻见解,为陈修良指明了方向;她为革命事业英勇献身的精神,激励着朱枫在隐蔽战线中勇往直前。她们的故事,将永远铭刻在中国革命的历史长河中。 尾声:永不消逝的电波 今天的宁波女子师范学校旧址,陈修良当年演讲的讲台旁立着一块石碑,上面刻着向警予的名言:“妇女解放要与阶级解放同步”;上海愚园路的陈修良故居里,那台老式收音机仿佛还在接收着来自1949年的电波;浙江镇海的朱枫故居中,她写给丈夫的最后一封信:“为了新中国,我必须去。”

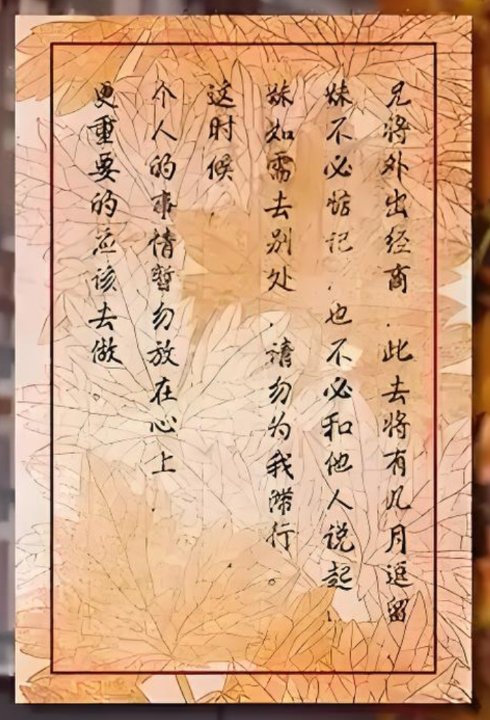

“兄将外出经商,此去将有几月逗留,妹不必惦记,也不必和他人说起,妹如需去别处,请勿为我滞行。这时候,个人的事情暂勿放在心上,更重要的应该去做。”——这是在新中国成立第七天时,朱枫写给丈夫的一封信。像往常一样,每次执行任务前,她都会用暗语与家人通信。她以“兄”自称,将丈夫呼为“妹”。由于身背绝密使命,朱枫对前往台湾的事只字未提。 虽然与家人的团聚就在眼前,但面对党的召唤,她还是选择“更重要的应该去做”,义无反顾地踏上了前往台湾的客轮。 从向警予到陈修良,再到朱枫,她们用一生诠释了信仰的力量——不是抽象的概念,而是具体的行动;不是空洞的口号,而是融入血脉的责任。她们的故事告诉大家:真正的革命者,永远不会被时间遗忘;真正的信仰之光,必将照亮后来者的征程。当大家在和平的阳光下享受幸福生活时,请记得,正是这些在暗夜中前行的女性,用她们的青春、热血乃至生命,为大家换来了今天的光明。她们仨的故事,如同永不消逝的电波,将永远回荡在中华民族的历史长空,激励着一代又一代人为理想而奋斗。(于二甫) |