|

荣获德国红点设计大奖的《Smog》,在美学与社会批判之间提出了新的问题。 2025年,皇家艺术学院(RCA)视觉传达专业毕业的中国艺术家徐培焱,凭借其作品《Smog》荣获德国红点设计大奖(Red Dot Award: Brands & Communication Design 2025)。这一奖项的获得,使他不仅跻身国际设计与艺术的前沿视野,更将一个关于空气污染的议题推向全球观众的舞台。

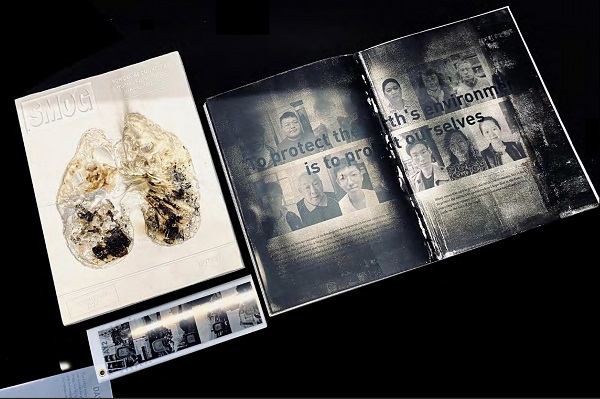

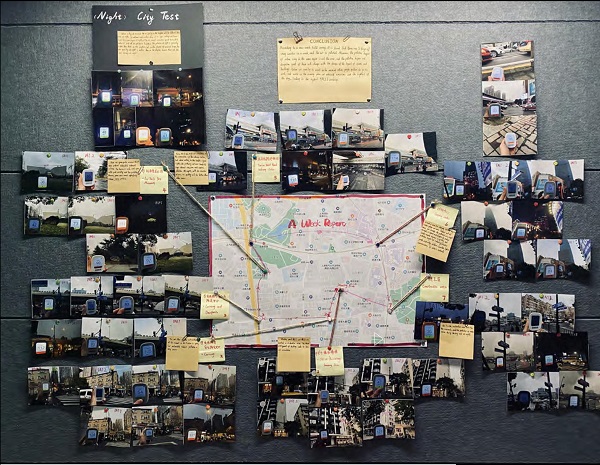

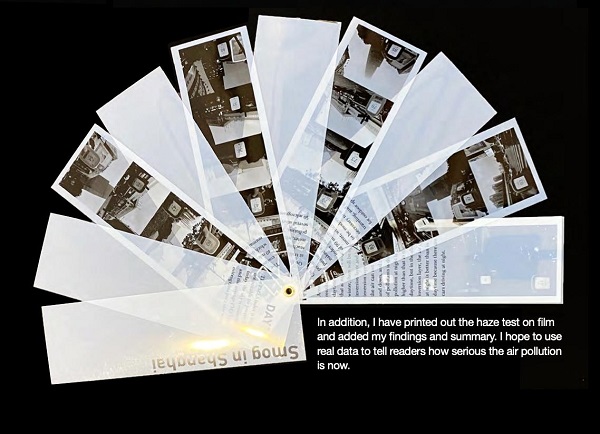

《Smog》的核心并非单纯的书籍设计,而是一个关于环境、健康与社会治理的叙事系统。艺术家以调研者的身份展开工作,采集不同时段、不同风速、不同交通量和不同海拔下的空气污染数据,尤其强调在低风速与高交通压力叠加时的雾霾浓度骤升现象。这些冷冰冰的科学数据经过算法与视觉转化,被重塑为空间化的图像与氛围。

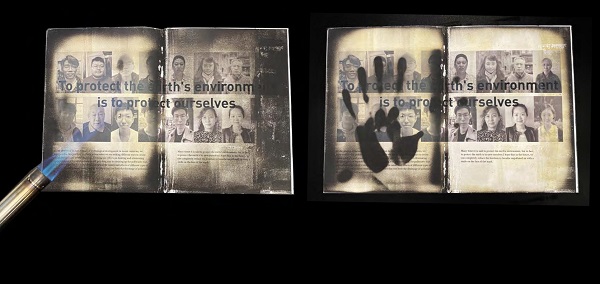

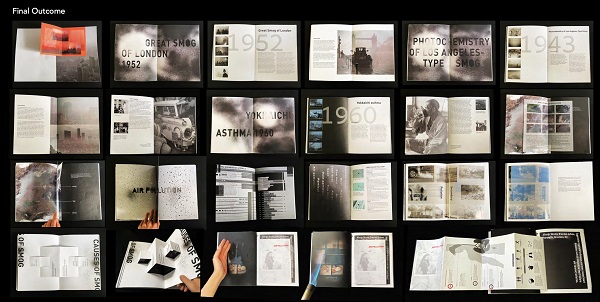

从形式上看,《Smog》运用了半透明材质、影像层叠与参数化生成的符号系统,制造出一种既压抑又美感并存的场景。观众进入作品的空间时,既为视觉语言的复杂与精妙所吸引,又被弥漫其中的压迫感所提醒。空气不再是透明的存在,而成为可视化的威胁,迫使观众不得不正视“呼吸”这一最基本的生命权利。

然而,我们也必须思考:《Smog》的视觉震撼力是否足以转化为现实层面的公共行动?艺术家成功地将“污染”转化为“美学经验”,但这种经验是否会在某种程度上稀释污染本身的残酷性?当雾霾被审美化,是否有可能让观者在感官愉悦与轻微不适之间徘徊,而失去了继续追问政治与社会根源的动力? 红点奖的授予,代表了国际设计界对徐培焱作品在视觉表达与社会议题结合方面的肯定。但我们也应看到,这样的国际化认可更多强调了形式与方法的创新,而未必直接回应环境正义与政策批判的复杂性。这并不是对作品的否定,而是提示观众:艺术能否仅凭数据与美学承担起社会变革的任务? 尽管如此,《Smog》仍然是一件极具意义的作品。它不仅在形式上为“如何表现空气”这一不可能的命题提供了新解,也在当代艺术与科学研究的交叉地带开辟了一个新的可能性。它让人们意识到:艺术的力量不仅在于提供答案,更在于激发问题。 作为RCA视觉传达背景的艺术家,徐培焱在《Smog》中延续了“跨学科”的学院传统,将数据、算法、材料与叙事编织成一个多维的空间体验。或许,作品的真正价值不在于它能否立即改变现实,而在于它是否能迫使我们去重新理解“污染”这一全球共识性的危机。

因此,《Smog》不仅是一件获奖作品,更是一面镜子。它映照的不仅是当下的空气状态,更是人类在面对技术、社会与环境交错困境时的集体处境。它提醒我们:艺术无法解决所有问题,但它能让我们以另一种方式看见问题。 艺术家介绍 徐培焱,皇家艺术学院(RCA)视觉传达专业硕士毕业。其作品关注科技、环境与社会议题的交汇,通过跨学科方法探索艺术与科学的边界。2025年,其作品《Smog》荣获德国红点设计大奖(Brands & Communication Design)。 |