|

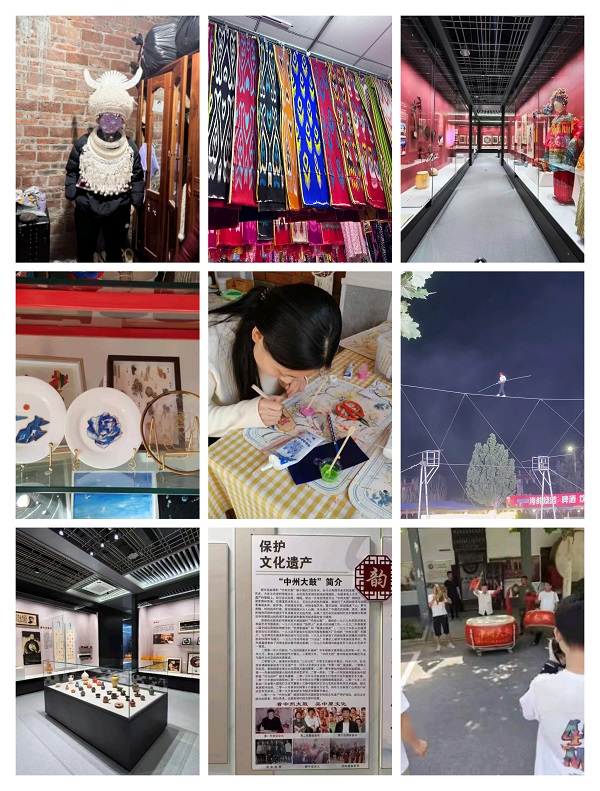

2025年暑期,江苏大学药物制剂专业“薪火相传·寻脉中华”社会实践团队开展了一场别开生面的文化传承行动。同学们返回自己家乡,走进沉淀千年的民间艺术与传统技艺现场,以实际行动探寻非遗根脉、传递文化薪火,为古老智慧与青春力量的交融写下了生动注脚。 本次社会实践以非遗文化传承为核心主题,旨在引导大学生从课堂走向田野,从理论认知过渡到切身体验,在真实的文化场景中理解中华文明的多元性与丰富性,进一步增强文化自信与社会责任感。在为期一个多月的实践中,同学们分赴全国多个非遗聚集区,深入村落、工坊、博物馆,甚至传承人的家中,开展调研、体验与传播活动。 在宁夏固原,程娅婷同学近距离探访了掐丝珐琅制作技艺。她跟随非遗传承人,从绘图、掐丝到点蓝、烧结,全程参与一件艺术品的诞生。“铜丝在指尖的操控下于素白瓷板上蜿蜒游走,勾勒出繁复而精美的纹样,那一刻我才真正体会到什么叫‘匠心’。”她这样感慨。这种起源于元代的工艺,不仅是一种技艺,更是一种静心、专注的生活哲学。 而在河南新乡赵堤村,龙佳乐同学被列入国家级非物质文化遗产的“赵堤大鼓”深深震撼。她不仅记录了鼓乐表演的宏大场面,还尝试学习基本鼓点,与当地艺人展开对话。“每一槌落下的不只是节奏,更是几百年来这片土地上人们的喜怒哀乐。”她在实践日志中写道。 宁夏西吉县的田圣嘉同学则走进县民俗博物馆,系统整理了当地方传统节庆礼仪中所使用的器具与物品。从婚嫁红妆到丧仪白事,这些物件不仅是日常生活的组成部分,更承载着一方百姓的共同记忆与文化认同。 贵州黔东南地区的苗族银饰制作技艺也让赵强同学印象深刻。他亲自穿戴起重达数公斤的银饰头饰与项圈,参与了一场苗族盛装仪式。“银饰不仅是装饰,更是一个民族迁徙、信仰与审美的符号结晶,”他表示,“青年应当走近它们、理解它们,而不能任其被时间遗忘。” 与此同时,在山东德州,王俊杰同学探访了“通德醋”的传统酿造技艺。从选料、蒸煮到发酵、陈酿,每一个环节都坚持古法,时间在这里仿佛变得缓慢而醇厚。而远在甘肃平凉,王祎名同学则走进秦腔剧团,了解这一古老戏曲形式在当下的生存状态与发展困境,甚至尝试学唱一段唱腔,体会其高亢激越背后的文化情绪。

这些散落于大江南北的非遗项目,不仅是技艺与形式的延续,更是中华民族共同的情感结构与精神依托。在现代化与全球化浪潮中,许多非遗项目正面临传承断层、关注不足、市场萎缩等多重挑战。江苏大学药物制剂专业的同学们发挥跨学科背景的优势,尝试从文化保护、传播推广甚至产业化创新等角度提出建议。例如,有同学提出将传统图案应用于现代包装设计,也有同学建议借助短视频平台开展“非遗直播”,还有的尝试结合药剂学专业背景,研究传统工艺中的材料应用与科学原理。 “这次实践让我们跳出课本,看见更真实、更辽阔的中国,”实践团队负责人表示,“每一个非遗项目背后,都是活生生的人和他们所守护的生活方式。作为青年学子,我们应当主动走进这些文化现场,倾听它们的声音,传递它们的价值。” 通过此次“薪火相传·寻脉中华”社会实践,同学们不仅加深了对中华优秀传统文化深厚底蕴的理解,更在实践中锻炼了沟通、协调与创新能力。他们用脚步丈量土地,以真心贴近传统,用实际行动证明:青年一代不仅可以成为文化传承的见证者,更可以成为推动文化焕新的积极参与者。 非遗不是静止的历史遗产,而是流动的生活实践。在年轻一代的加入之下,它们正跨越时空的限制,焕发出全新的生命力。江苏大学的学子们在这场夏日的文化寻脉中,不仅找到了民族的根与魂,也更清晰地看到了自己的使命与未来。(通讯员:陈鹏) |