|

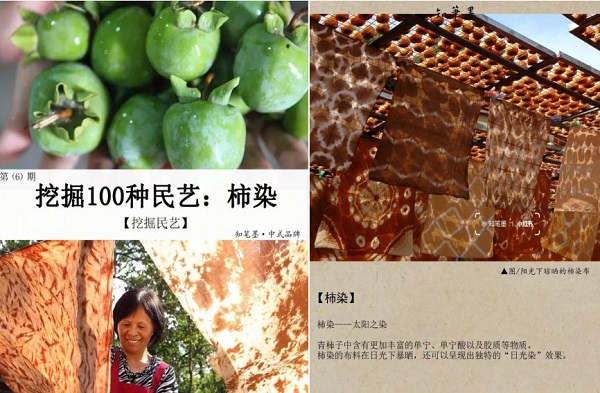

“建行裕农通杯”第八届浙江省大学生乡村振兴创意大赛 柿染,这项扎根于农耕文明的古老技艺,承载着人与自然共生的智慧。早在古代,人们便发现成熟柿子的汁液富含单宁,涂抹于布匹可防腐防虫,经阳光暴晒后还能染上深浅不一的棕黄色调——这既是先民应对自然的生存智慧,更是对植物馈赠的巧妙回应。从田间采摘霜降后的熟柿,到榨汁滤渣、密封发酵,再到布匹反复浸染、晾晒固色,每一步都遵循着时节规律与手工温度,在千百年的传承中,它不仅是一种印染技法,更成为乡土文化的鲜活载体,记录着一方水土与世代匠心的故事。

如今,柿染的传承早已超越了实用本身。它让我们看见,传统手艺里藏着对自然的敬畏——不掠夺、不急躁,只用耐心等待果实成熟,用时光酝酿染液;它也连接着过去与现在,当现代人的指尖触碰到带着果酸的染液,当亲手浸染的布匹在阳光下变色,便与千年前的先民完成了一场跨越时空的对话。这份传承,是让古老智慧在当代焕发新生,让手作的温度对抗工业的冰冷,更让每一个接触它的人,在与草木的互动中,重新读懂“天人合一”的深意,让这份源于土地的匠心,成为滋养文明的养分,代代相传。 在竹田头的研学旅程中,我们特意安排了一场与柿染的深度邂逅,这项与草木纤维对话的古老技艺,藏着自然与匠心的千年约定。熟透的柿子榨出橙黄汁液,经岁月发酵成深褐染液,布匹在其中浸润、晾晒,阳光与空气便会悄悄为它上色,晕染出或深或浅的琥珀光泽,每一寸肌理都带着植物呼吸的纹路,也藏着手作温度的独一无二。

这项研学活动不仅可以锻炼动手能力创意思维,更重要的是品味其中的匠心,我们听着手艺人细细拆解柿染的门道:采果要等霜降过后,让柿子攒足了甜与涩;榨浆需耐心滤去杂质,留下最纯粹的汁液;发酵更是与天时的博弈,晴雨温凉都影响着染液的性子,连布匹的质地都藏着与染料相融的秘密。亲手操作时,才懂这门手艺的微妙——将素布浸入温润的染液,指尖触到的是带着淡淡果酸的微凉;拎起沥干时,布面垂落的水珠像串起的小琥珀;晾晒在阳光下,眼看着颜色从浅黄慢慢变深,风过时布匹轻晃,仿佛在与阳光低语。有人试着折叠出几何纹路,有人用麻绳捆扎出星星点点,展开的瞬间,每个人都收获了属于自己的惊喜——那不是机器印染的规整,而是自然与手作共同创作的、带着呼吸感的图案,是我们在研学中与传统技艺对话的鲜活证明。 晾在竹架上的染布随风轻摆,像一面面承载着时光的旗帜。这场特意安排的研学,从来不止是学一项技艺:它让我们看见,自然的馈赠如何通过匠心延续生机,古老的智慧如何在当代依然焕发温度。当一块亲手染制的布被制成包袋、桌旗,它便成了连接过去与现在的纽带——让柿子的清甜不止留在舌尖,更化作可触摸的生活印记,也让我们在研学途中真正懂得,传承的意义,就是让这些带着温度的手艺,在每一次亲手实践里,生生不息。 所属学校:浙江树人学院 项目名称:新“柿”界——竹田头村柿子IP美丽乡村农旅研学运营规划 指导老师:韩丹萍、赵竑绯、李珏 团队负责人:叶朝彤 团队成员:姜沁秀、包锦晖、吴瑞韩、祝梦圆、劳美佳、毛越洋 |