|

近日,湖南师范大学文旅志愿队在苏溪村开展的为期8天的暑期服务活动圆满落幕。这场以“艺心助乡・文脉传承”为主题的实践,将普通话推广、美育浸润与耕读文化深度融合,不仅为村里的孩子们带来了别样的成长体验,更让“崇学向善,耕读传家”的古训在新时代焕发出鲜活生命力。 童声里的乡音与国韵 “白果树下书声朗,溪水潺潺文脉长……” 在苏溪村文化活动中心,30名孩子用标准普通话吟唱着新编童谣,稚嫩的嗓音里既有对家乡的眷恋,也有对规范语言的新奇。志愿队将推普教育融入日常教学,从《安全防溺水童谣》到《我和我的祖国》合唱,孩子们在朗朗歌声中既筑牢了安全防线,也练就了流利的普通话。

防溺水歌谣队员带唱 “以前娃们跟城里亲戚打电话总躲躲闪闪,现在敢大方唱歌了!”村民大娘看着孙女在课堂上举手领唱,眼里满是笑意。志愿队还设计了“普通话故事接龙” 游戏,让孩子们用规范语言讲述白果树传说、耕读祖训,在语言学习中加深对本土文化的认同。 指尖上的传承与创造 没有户外写生的烈日,艺术课堂在清凉的活动室里绽放生机。孩子们握着画笔,在画纸上勾勒自家屋檐下的耕牛、田埂上的稻穗,每一幅作品都藏着对乡村生活的细腻观察。非遗拓印工坊里,孩子们用宣纸拓下路边采集的枫叶、兰草纹路,将自然之美与古法技艺结合,制成独一无二的《苏溪草木记》纸扇。

拓印纸扇展示 “妞妞以前总爱玩手机,现在天天追着问‘明天拓什么叶子’。” 村民大姐看着女儿的拓印作品,感慨艺术让孩子重新爱上了乡村。扭扭棒编织课上,孩子们捏制的稻草人偶、竹编纹样小动物,被村民们挂在堂屋当装饰,“这是娃们做的‘耕读小摆件’,比买的工艺品稀罕!” 古训下的新意与联结 志愿队走访村中老人,听他们讲述白果树与耕读文化的渊源,将收集到的故事改编成绘画素材。课堂上,孩子们用舞蹈模仿插秧、收割的动作,把“耕读传家”的祖训跳成了生动的肢体语言。这种沉浸式体验,让祠堂墙上的古训不再遥远。

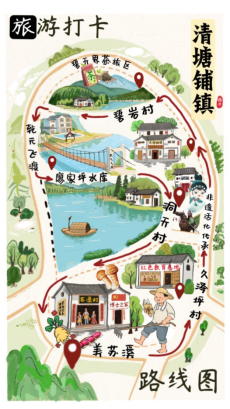

队员与苏溪村儿童学习舞蹈照片 “以前只知道‘读书好’,现在才懂‘耕田也能读出滋味’。”参与活动的村党支部副书记毛关达说,看到孩子们把农具画成艺术品,才发觉祖辈传下的生活智慧藏着这么多美感。志愿队结合调研设计的旅游路线图,更让村民们眼前一亮——图上苏溪村的赤松茸基地、耕读堂与周边村落的景观相连,“原来咱村的文化能串成旅游线!”

湖南师大文旅志愿服务队队员设计“两日文旅闭环线路” 如今,苏溪村的孩子们会用普通话讲耕读故事,村民们开始盘算着把孩子们的手工作品变成旅游纪念品。这场志愿服务播下的种子,正让“崇学向善”的文脉在泥土里扎根,在童心间生长,更在乡村振兴的图景中,铺展成新的画卷。(通讯员 杨陈曼 龚曦) |