|

为探索出一条文化惠民的有效路径,安徽大学历史学院桐迹红魂宣传队前往安徽省安庆市桐城市进行了一场为时六天的学习与考察。队员们以桐城派文学为起点,探访棋盘岭抗战遗址,走进方以智、姚莹故居,在古籍与烽火交织的脉络中,触摸这座“文都”的千年气韵。

桐城文脉:方苞“义法”的百年传承 6月30日,队员们首站来到安徽大学逸夫图书馆,聆听魏孝稷老师关于桐城派的专题讲座。魏老师以方苞、刘大櫆、姚鼐等桐城派代表人物的经典作品为切入点,系统梳理了这一清代散文流派的起源与发展。队员们深入剖析姚鼐《登泰山记》“以简驭繁”的笔法,领悟“义理、考据、辞章”三位一体的文学主张,字里行间蕴含的宇宙秩序与人伦思考,队员们真切感受到桐城派文学的独特魅力。

随后,团队前往安徽省桐城派研究会,拜访资深学者方宁胜老师,厘清发展轨迹:从明代移民耕读奠基,到方苞提出“义法”理论,经刘大櫆、姚鼐完善体系,借科举之势形成“天下文章其在桐城乎”的盛况。虽历经新文化运动冲击,其精髓仍滋养后世学人。队员们深刻体会到,桐城派不仅是文学的高峰,更是中华文化传承与创新的典范。 棋盘岭:铁血丹心铸丰碑 为献礼建党104周年,队员们奔赴范岗镇棋盘岭战役遗址开展党史学习。1938年武汉会战期间,新四军第4支队于此设伏,以伤亡9人代价歼敌70余人、毁车50余辆,创“以少胜多”经典战例。纪念亭碑文“铁血壮歌,丹心映日”铭刻英魂,新落成的抗战纪念馆通过战术沙盘、数字影像,生动展现桐城军民14年抗战画卷,令队员们深刻体悟“狭路相逢勇者胜”的革命精神在新时代的意义。

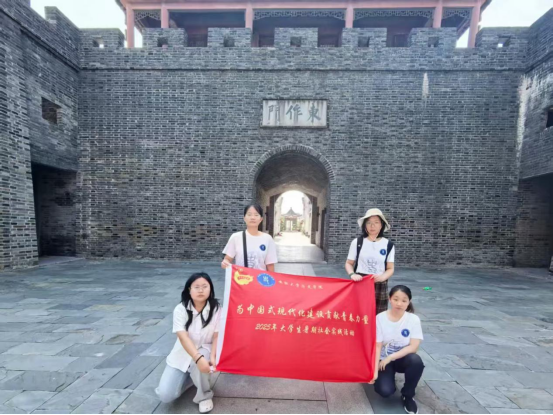

青砖黛瓦间的家国风骨 实践队探访重建的东作门与名人故居。东作门取义《尚书》“平秩东作”,铭刻1853年太平军破城、1939年避战拆除的沧桑。方以智故居“潇洒园”见证其拒仕清廷、以死明志的文人气节,青砖黛瓦间流淌着这位明代学者的智韵与风骨。而姚莹故居则展现了这位“开眼看世界第一人”的家国情怀,其保卫台湾的壮举至今激励人心。三门两故居,共同诠释桐城“文以载道、智以拓新、勇以担当”的文化基因。 博物馆:古籍与钢枪的时空对话 桐城文化博物馆成为探索高潮。“桐城派文献厅”陈列姚鼐批注《史记》抄本、刘大櫆《论文偶记》原刻,科举沉浸区还原清代贡院场景;“红色桐城”展厅则展陈1938年新四军“还我河山”墙报原件,震撼的《文心剑胆》雕塑演绎学子折笔握枪的壮举。最动人处是“文武合璧”数字长廊:左侧《登泰山记》山水意境与右侧游击队智取军火库史实穹顶交融,揭示书房狼毫与战场钢枪共铸的中华气节。数字长廊中,古典山水与烽火战场的交融,更让大家深刻领悟到桐城文化“文武合璧”的真谛。 六尺巷与桐中:礼让弦歌育英才 六尺巷不仅是桐城“礼让”精神的物质坐标,更是一条丈量中华文明处世智慧的时空隧道。队员们漫步六尺巷,聆听“千里家书只为墙”的典故,感受中华文明“以礼化争”的智慧。随后,团队走进桐城中学,这所由桐城派名家吴汝纶创办的百年学府,既有“后乐亭”的谦逊,也有“半山阁”的坚韧。校内渡江战役二野司令部旧址更添红色薪火。巷陌礼让与学堂书声,共同诠释“文化为体、红色为魂”的桐城生命力。

五天的实践让桐迹文化宣传队深刻体会到,桐城既是“文都”,也是“红城”。这里既有桐城派的儒雅深邃,也有革命先烈的热血铿锵。队员们将以此次实践为契机,继续挖掘桐城文化的丰富内涵,让千年文脉与红色精神在新时代焕发光彩。文化如灯,照亮前路;精神如炬,薪火相传。桐迹文化宣传队将带着桐城的智慧与勇气,在文化传承的道路上坚定前行! |