|

“老师,我要让机器人帮奶奶摘棉花!”“我的诗里‘飞船’正载着‘麦田’去太空呢!”河南省开封市兰考县谷营镇初级中学的教室里,欢声笑语像夏日的蝉鸣般热烈。同学们围坐在课桌旁,“未来”“种子”“星空”等词语在他们手中跳跃,渐渐连成一幅关于明天的画卷。今夏,扬州大学商学院知行社“支豫行兰”支教团再赴河南兰考,开展为期16天的实践活动。在“夏日‘野生’诗人”创意课堂上,引导乡村同学们在诗意的畅想里种下对明天的期待。 榜样引前路 诗韵润童心 “同学们,你们知道吗?在风沙肆虐的兰考大地,有这样一位县委书记,他‘心中装着全体人民,唯独没有他自己’,带领群众种泡桐、治沙丘,把生命最后的时光都献给了这片土地!”支教团成员卢子易带着敬意的话语,瞬间抓住了所有孩子的注意力。

图为扬州大学知行社“支豫行兰”支教团成员潘奕霏向同学们讲解诗的发展。(潘奕霏供图) 屏幕上,焦裕禄同志在沙丘上扛着铁锹的身影和那句朴实坚定的誓言,让同学们不约而同地挺直了腰板,稚嫩的脸庞上写满了深深的感动。这场以“焦爷爷的兰考情”为主题的讲述,为“未来拼贴诗”活动铺就了温暖的精神底色。 团队成员们随即引导同学们化身“小小追梦人”,用拼贴诗勾勒心中兰考的明天。“我要把‘泡桐’和‘航天’拼在一起,让焦爷爷种下的树能结出飞向太空的种子!”同学们认真地挑选着文字碎片,将充满憧憬的诗句轻轻贴在“未来墙”上,奋斗与希望的种子,在这场与榜样的“对话”中悄然生长。 巧思拼愿景 稚笔写明天 “我的‘未来’拼好啦!”实践环节中,同学们化身“未来设计师”,在字里行间挑选、组合,一个个关于未来的生动场景跃然纸上。 有的用“视频”“星星”“车票”拼出“星星变成会说话的车票,按下视频键,爸妈就从屏幕里走出来,手里还提着我爱吃的糖葫芦”;有的收集“种子”“机器人”“沙漠”,组合成“机器人背着种子口袋,沙漠里长出会结梨的仙人掌”“我的实验室里,蚂蚁戴着芯片眼镜,和我一起研究让庄稼长得更快的魔法,爷爷再也不用弯腰插秧了”;还有的关注科技与生活的融合,写出“书包里装着会翻译的耳机,聋哑小朋友能听见花开的声音;路灯变成充电树,电动车停在树下,就能装满一整晚的星光”。

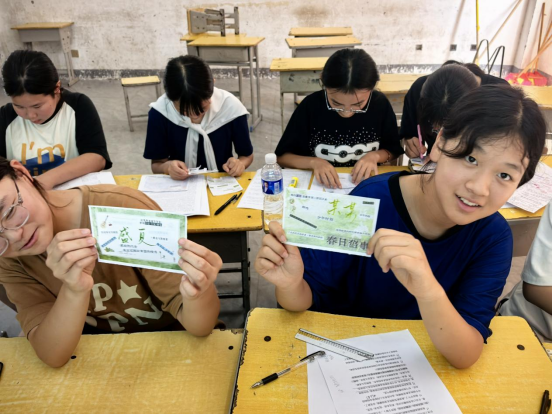

图为河南省开封市兰考县谷营镇初级中学学子们展示自己制作好的拼贴诗。(卢子易供图) “这些作品没有华丽的辞藻,没有复杂的修辞,却盛满了同学们最真挚的期待。他们盼着亲人常伴左右,亲情不被距离阻隔;自然与科技和谐共生,每个角落都充满温暖与便利。”支教团负责人霍润峰在实践日记中动情地写道。 童心播希望 梦想向远方 课程尾声,同学们将作品一一贴在“未来愿望墙”上,原本空白的墙面瞬间变成了一幅色彩斑斓的“明日画卷”。“老师,今天是我第一次觉得,读书破万卷不只是为了通过考试,而是为了有更多碎片可以拼出自己的星星。”一位孩子捧着自己的作品,认真地对团队成员说道。 据悉,扬州大学商学院知行社“支豫行兰”品牌活动已开展六年。每一届社员始终坚持“从乡土中来,到成长中去”的理念,秉承“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神,踏上乡村教育的沃土。

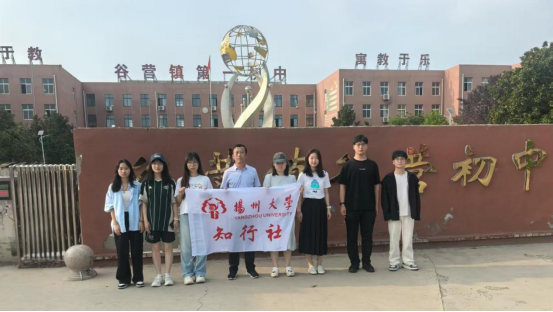

图为扬州大学知行社“支豫行兰”支教团合影。(吴陈子供图) “同学们拼贴的不仅是诗,更是对世界的善意与向往。我们希望每一次相遇不仅能帮同学们巩固知识,更能点燃他们对世界的好奇心。”知行社社长陈许诺表示,这些充满想象力的作品将被整理成册,作为“时光胶囊”封存,待明年暑期再回到同学们手中,看看那些关于未来的想象是否已悄然发芽。 “此次拼贴诗课程聚焦‘未来展望’,旨在通过文字重组的方式,让同学们释放对成长的期待,培养对生活的热爱。”团队指导老师谭燕总结道。正如墙上那首最显眼的拼贴诗所写:“今天的碎片,是明天的拼图;我们的想象,会让未来长出翅膀。”(通讯员:卢子易) |